「有名」「人気」とか言うまでもないほど観光地として著名な京都。僕は名古屋に住んでいますが、名古屋からやや手軽に行ける観光地エリアとして京都に行くことは多い。ここ1年間で10回近く行っています。

そんな僕が、京都の観光スポットで「逃せないのはここだ!」というところを紹介していきます。こういった、観光スポット一覧で検索上位に出る記事って、大手サイトの記事ばっかりなんですよね。ので、アクセスを集めるためというよりは自分の「感情」を大切に、自由に書いていきたいと思います。

数が多すぎる京都の観光地を手軽に便利に回ることができるフリーきっぷについても、徹底解説した記事を作成しました。また、今でも月1回〜2回程度、京都へ足を運ぶ機会があります。毎月のように更新しています。

↓こちらに目次があります。かなり長い記事になりますので、目次もご活用ください。

京都駅から手軽に!京都駅・四条周辺の観光地

まずは京都駅から近い観光地。この辺りの観光地は、主にバスやJRなどを利用して行くことができる、手軽な観光地です。代わりに、場所によっては駐車場があまり多くなかったりする観光地もあるので注意が必要です。

京都の玄関口・京都駅

まずは京都の玄関口・京都駅からスタートです。京都駅はJR西日本が分割民営化後に大幅に集客力を強化。かつては京都市街地から外れた場所にあり、京都市内各地へ行くためには京都駅ですぐにバスに乗り換え、が当たり前でした。

今では、京都駅自体が大きなビルとなりました。巨大なショッピングセンター街となり、屋上には緑が設けられています。

京都駅は1階から屋上まで、エスカレーター・階段で吹き抜けになっている特殊な構造をしています。各階へもちろん、この階段へ行くこともできます(室内にはエレベーターがあり、特に下の階についてはエレベーターで行くことが想定されています)。

京都駅の階段はライトアップされることもあり綺麗です。

京都駅ビル空中径路(スカイウェイ)

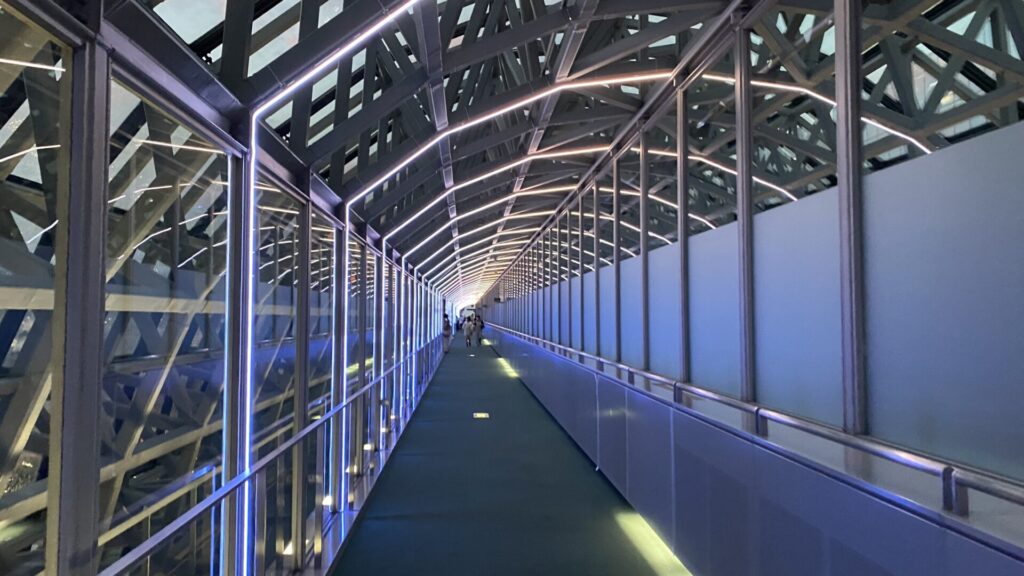

続いて紹介するのが「京都駅ビル空中径路(スカイウェイ)」。JR京都駅の10階にあります。

ここ京都駅のビル空中径路(スカイウェイ)からは、京都の街並みを一望することができます。京都は景観保護の観点から、高い建築物がないため、京都タワーと同じように京都の街並みを一望できます。ちなみにこれが無料です。

また、空中径路は夜にはイルミネーションが。これがなかなか美しくて綺麗です。

京都駅で食を楽しむ 京都発祥のお好み焼き・もんじゃ焼き「ここやねん」

京都駅はJR西日本が開発したことにより、観光の拠点としての役割も持っています。京都駅には各種飲食店があります。

ここでは個人的にオススメの1つをご紹介します。「お好み鉄板 京風もんじゃ焼き ここやねん」です。

京都を発祥とするお好み焼きや鉄板焼きのお店です。京都では、四条大宮などをはじめ、各地に店舗を持っています。とても美味しい。

京都駅はバスなどを使った京都観光において拠点になります。少し休憩でグルメを楽しむのもいいでしょう。

京都タワーから京都の市街地を一望しよう

京都タワーは、京都駅の目の前にあるタワー。名前の通りタワーで、京都の街を一望することができます。

ちなみに京都タワーは現在では外国人観光客も多い。ベルトラの「京都タワー展望室 入場券 地上100メートルから世界遺産や国宝を望む!」を予約しておけば列に並ぶことなく入場できるので、圧倒的にオススメです。

京都駅から徒歩3分、本当に京都駅の目の前にあります。

京都は関西圏の中でも比較的端の方にあります。遠くに大阪の街並みも見えなくはありませんが、やや遠い。

真下には、碁盤の目状に綺麗に整備された京都の街並みが見られます。京都は昔から都として整備されてきたため、こういった光景も京都ならではの景色です。

京都駅を発着する新幹線や在来線の列車を上から見下ろすこともできます。また、京都タワーの1階にはお土産屋さんなども充実しており、辻利の抹茶などはオススメ。

ここの辻利は、外のテラス席もあるのでオススメ(僕は後から気づいた、行けばよかった)。

京都タワーは京都駅の目の前なので、新幹線に乗る前などにちょっと時間が空いた時にもオススメです。

こちらから予約が可能で、直前でも予約できます。直前の予約でも利用可能ですが、購入から1ヶ月以内という有効期限はあるので注意してください。

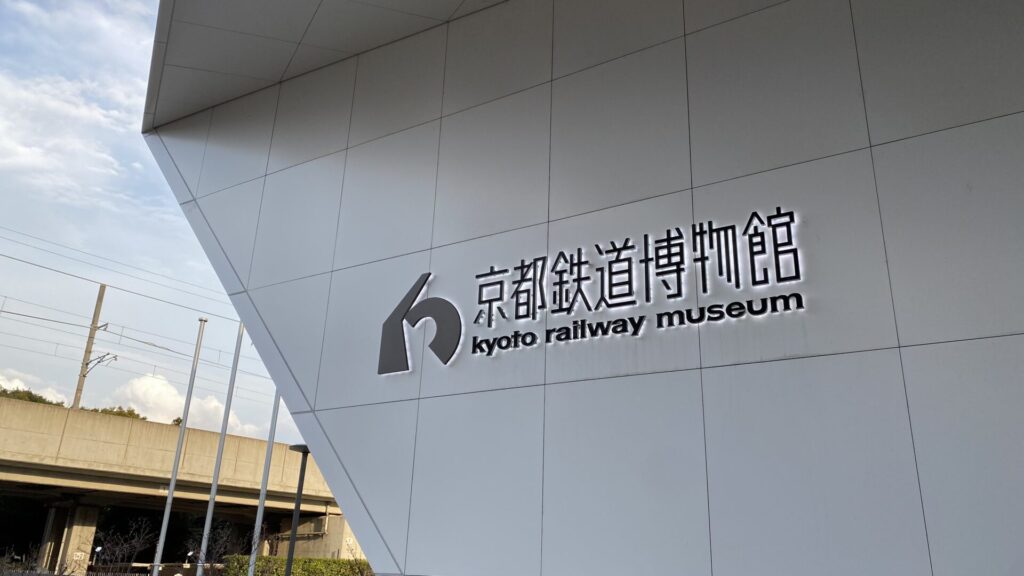

京都鉄道博物館

京都駅からバスでは10分程度、徒歩では30分程度で行くことができるのが京都鉄道博物館です。

京都鉄道博物館は、JR西日本が運営する鉄道の博物館です。JR西日本が運営する博物館ではあるものの、最近ではJR東海の特急「ひだ」HC85系とキハ85系、新旧の車両を並べて展示するなど、他社の車両の展示が行われていることもあります。

館内には0系新幹線をはじめとした貴重な鉄道車両が数多く残っています。これも見ものです。

稲荷伏見大社

まずは稲荷伏見大社。名前の通り、千本以上の鳥居が並ぶ「千本鳥居」が有名です。“お稲荷さん”という愛称で親しまれ、全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮です。

一番メインとなるところには小さな鳥居が立っていて、それ以外のところには大きな鳥居から小さな鳥居まで、大小様々な鳥居が立っています。門前にはさまざまなお土産店なども並び、稲荷伏見大社以外にも見所があるのもまたポイントです。

ちなみに頂上まで行こうとするとかなりの距離になります。片道1時間〜1時間半程度の登山になるので、どこまでいくかは覚悟して決めたほうが良いでしょう。

稲荷伏見大社は24時間参拝が可能です。夜は灯籠が灯され、昼とは異なりこれはこれでなかなかいい雰囲気です。

千本鳥居を照らす灯籠。これがとても絵になります。京都の観光地はほとんどが17時で閉まるのですが、それ以降でも楽しめるのがこの稲荷伏見大社です。

JR奈良線稲荷駅または京阪稲荷駅から歩いてすぐ、車やバスがなくてもかなりアクセスがいいのがまた魅力の一つです。

鴨川

続いては鴨川。鴨川といえば鴨川納涼床ですね。この写真を見てもらえればわかるように、鴨川のうち京都河原町駅側には多くの納涼床が設置されています。京都の夏の風物詩といえば鴨川の納涼床ですからね。

鴨川の周辺には、阪急のターミナル駅・京都河原町駅や京阪のターミナル駅・四条河原町駅があります。もちろん、京都駅からもバスが走っており、一番の繁忙路線なので本数もものすごく多いです(多い時間帯では1,2分1本ペースで来ることも)。アクセスがいいのも一つの魅力です。

昨年からは新型コロナウイルスの影響でなかなか予定通り営業ができない状況のようですが、そのうち再開されることを期待しています。

東寺(教王護国寺)

続いてご紹介するのは東寺。京都駅から徒歩15分程度のところ、ほど近いところにある有名なお寺です。五重塔が有名ですね。さまざまな仏像が飾られているのも見どころの一つです。

教王護国寺として、薬師寺如来を本尊とした真言宗の総本山となっています。

三十三間堂

続いてご紹介するのは京都駅からバスで10分ほどのところにある三十三間堂。1000体にも及ぶ銅像が安置されており、圧巻です。

三十三間堂は堂内で写真撮影をすることができないので、写真は引用させていただきました。銅像の顔は全て異なるものになっていると言われており、会いたい人に似た顔が必ずあるとも言い伝えられています。

お庭も整備されており、なかなか見応えのある観光地です(お庭は撮影が可能です)。

南禅寺・蹴上インクライン

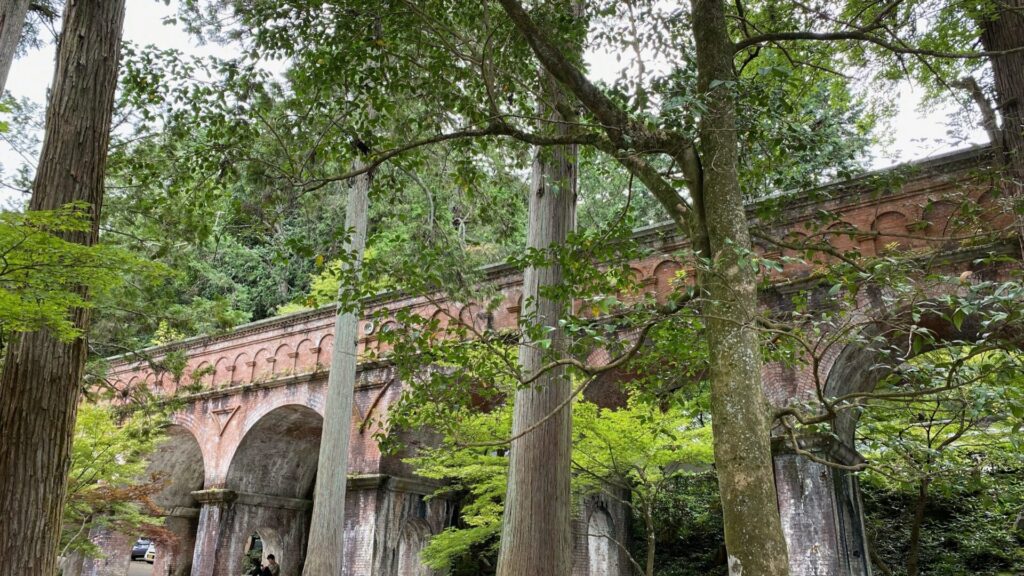

お次は京都駅からはJRで1駅、そこから地下鉄で3駅ほど、少し離れた場所にある南禅寺です。南禅寺ももちろん、素晴らしいお寺ですがそれ以上に近代観光遺産としての側面が強いのがこの南禅寺です。

1981年から1948年まで実際に使われていた水路です。琵琶湖疏水による水運ルートの一部として整備されました。

当時としてはかなりの技術を使いながら、日本人の手によって作られました。近代化が一気に進む日本で、ここまでしっかりしたレンガ作りの水路を作れたことに、最近の研究でも驚かれているようです。

この蹴上インクラインは「舟、山を登る」と言われました。琵琶湖疏水を通って物資を運搬する船が、台車に乗せられて下の川から先ほどの写真の水路まで上がっていったのです。

東山エリア

続いては東山エリアの観光地。このエリアは、清水寺をはじめとした京都の観光地が密集しており、効率よく回ることができるエリアでもあります。

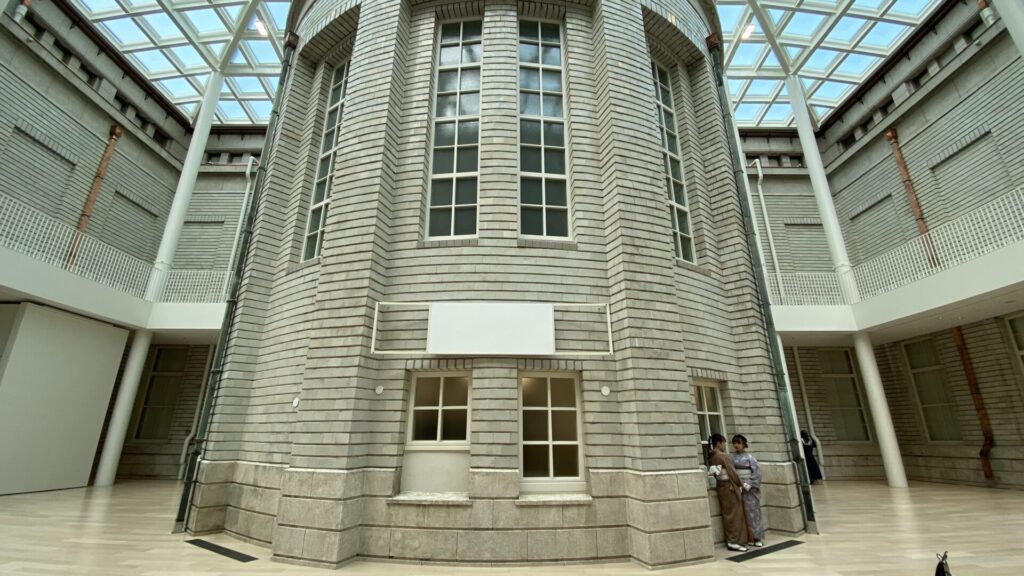

京都市京セラ美術館

まずはこちら、京都市京セラ美術館。

京セラ美術館は名前の通り京セラが運営しているのですが、京セラという感じを全面に押し出しているわけではありません。入館料は無料です。

ここは「絵を楽しむ」といった感じの美術館ではありません。雰囲気を楽しむ感じの美術館です。着物を着て、写真を撮っている人が多くいます。

平安神宮

続いては平安神宮。先ほど紹介した、京セラ美術館から徒歩圏内にあります。平安神宮は、平安時代の雰囲気を味わえます。

こんな感じ。白い砂利が敷かれた境内、そしてその先には赤い柱と白い壁、そして緑色の屋根を持つ神宮の建物が。

清水寺

ここはもはや定番、清水寺です。清水寺の舞台は必見。いつの季節に行っても、それぞれの季節ならではの景色を楽しむことができる観光スポットです。

清水寺の舞台からは京都の街が一望できます。外国人観光客にとっても定番の観光地で、写真を撮っている観光客がたくさんいる。

僕は昼の時間帯にも夕方の時間帯にも行ったことがありますが、夕方もオススメです。夕方の清水寺の舞台から見られる夕日は絶景です。

早い時期から外国人観光客で賑わっていましたが、新型コロナウイルスの影響で外国人観光客が減りました。今こそ清水寺をのんびり楽しめるタイミングです。

陽の光の当たり具合もちょうど良いのが夕方。なかなかいい雰囲気です。

清水寺の参道には店舗も充実しているため、食べ歩きなどもオススメです。

二年坂

清水寺からほど近い場所にあり、清水寺と一緒に観光することができる二年坂。京都らしい、古い街並みが残されています。清水寺から近いこともあって、坂が険しい。一番の見所とも言える、清水寺方面からの坂の部分の上から見る街並みはなかなかの見所。

こちらもまた、清水寺と合わせて夕方に行くと景色がいい。僕たちが行った日は、ちょうどいい感じに雲があったので、夕日を反射した雲とその上に見える薄暗い空がマッチしで綺麗なツートンカラーになっていました。

八坂神社

二年坂からさらに少しだけ離れたところにある八坂神社。夏には盆踊りが行われることで有名です。

夏にはお祭りが行われる舞台は、夏以外でも提灯が灯されており、雰囲気は◎。お祭りが行われていない時期でも、雰囲気だけでも楽しむために立ち寄ってはいかがでしょうか。

高台寺

高台寺は清水寺のすぐそばにあるお寺です。豊臣秀吉の正室である「ねね」が没したお寺であり、豊臣秀吉とねねの像もあります。

そして最大の見どころは、3月から4月にかけて見られる枝垂れ桜。そしてこの3月から4月にかけてはライトアップが行われ、夜間の特別拝観が行われています。

桜以外も、夜のライトアップならではの魅力あふれる高台寺。清水寺を観光したらついでに、高台寺にも寄ってほしいところです。

京都御所周辺エリア

続いては京都御所周辺のエリア。京都の街は京都御所を中心に発展しています。京都御所は京都駅からはやや遠いですが、それでもバスなどを使えばアクセスは悪くはない。

京都御所

京都御所は、名前の通り「御所」、天皇陛下のお住まいです。

実は、今でも「御所は?」と聞かれたらここ京都御所になります。皇室関連の法律は、戦後の民主化で大きく変更されているので諸説があるのですが、一説では「明治天皇は引っ越しをされていない、一時的に東京に移り住まれただけだ」という考え方もあります。つまり、本当の日本の首都はここである、という考え方もあるわけです。

考え方の話はこの辺りにして、この京都御所は今でも皇室の持ち物として、天皇陛下がお住まいになる場所として綺麗に保存されています。天皇陛下がご使用になるとき以外は一般公開されています。無料で入ることができるのもまた、いいポイント。

春になると枝垂れ桜などが美しく咲き、花見をしている家族などもいます。御所らしい、落ち着いた桜の雰囲気がとてもいい感じの、花見スポットとしてもオススメの場所です。

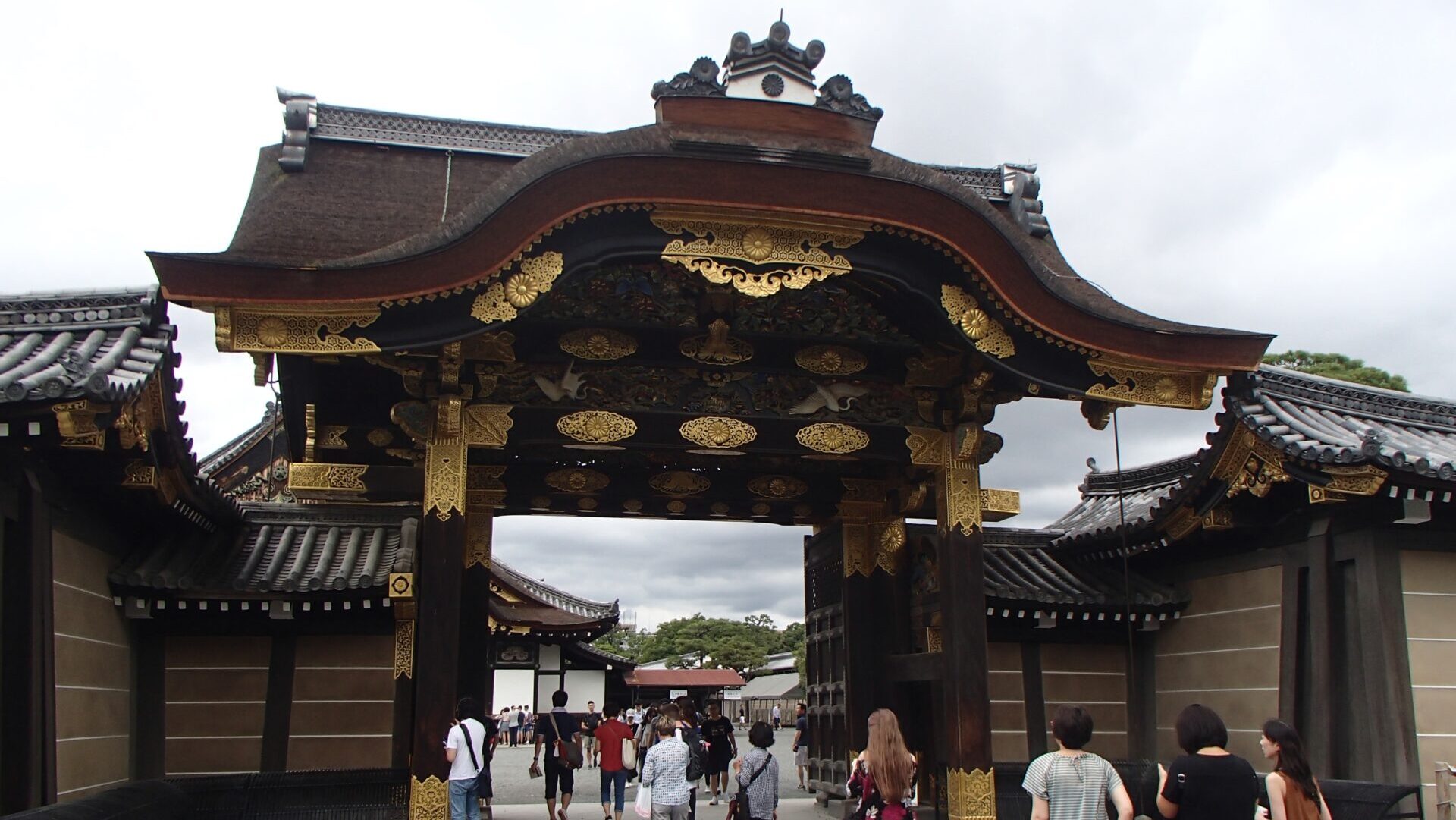

二条城

続いては二条城。江戸幕府の将軍が京都へ来た際の宿泊施設となっていたお城です。お城といっても本丸があるわけではありませんが。

歴史は長く、足利将軍時代(室町時代)からあるそうです。でもやっぱりイメージとして強いのは江戸時代でしょう。徳川家康が征夷大将軍に任ぜられる宣下を受けたのもここ、そして江戸幕府最後の将軍である徳川慶喜が大政奉還の意向を諸大名に伝えたのもここ。

北野天満宮

続いて紹介するのは北野天満宮。

北野天満宮は言わずと知れた学問の神様です。菅原道真を祀る北野天満宮は、今でも合格祈願に訪れる人が数多くいます。

北野天満宮へは京都駅からバスで1時間ほど。また、嵐山電鉄(嵐電-らんでん)の「北野白梅町」から徒歩15分ほどで行くことができます。

嵐山エリア

そして京都の街中からは少し離れた嵐山エリアです。嵐山エリアは、自然が豊かなことが特徴。

嵯峨野の竹林の道

嵐山エリアならではの自然を活かしたのがこの「竹林の道」。竹林の道は嵐山駅から少し奥に行ったところにあります。

竹林の道という名前の通り、竹が多く生えたエリアで、その間を縫うように歩くことができます。

渡月橋

嵐山のシンボルとも言えるのが「渡月橋」。今では多くの車が行き交う、アスファルト舗装の道路になっていますが、全体としては木造のまま。のんびりと流れる川にかかった木造の橋、そしてその奥には落ち着いた雰囲気の山があります。

夏には川遊びをしている人たちも。そして、この橋の上流側は小さなダムが作られており、そのダムの部分より上側ではボートを楽しむこともできます。

嵐山で、ボートに乗りながら朝食が食べられるなんていうプランもあったりします。

常寂光寺

嵐山の、竹林から少し奥に行ったところにある「常寂光寺」。「じょうじゃっこうじ」と読みます。この常寂光寺は、坂の面に作られたお寺で、手前から階段を上がり、山を少しづつ登っていく、そしてその斜面にお寺の施設がある、という感じです。上の方まで行けば三重塔があり、さらにその上までいくと京都の嵐山周辺が一望できます。

ややきつい階段もあるので注意が必要です。それなりに斜面を登るには登るものの、途中途中にさまざまなお寺の施設があるので一気に登るわけではない。思ったほど体力的にきつい山登りみたいな感じではありません。

平地にあっても雰囲気を醸しだず三重塔などの施設が、山の中にあります。周りを木に囲まれることで、より雰囲気を醸し出しています。

こんな感じ。三重塔の中には入れませんが雰囲気が醸し出されているのがわかるでしょうか。

天龍寺

天龍寺は古都・京都の文化財として世界遺産に登録された寺院。内部は雰囲気のある空間となっており、四季折々の花などを楽しむことができます。

現在は一大観光エリアである嵐山地区も昔はこの天龍寺の境内でした。嵐山エリアの渡月橋や亀山公園なども天龍寺に含まれていたほど巨大な天龍寺は、もともと後嵯峨上皇が仙洞御所を造営し、さらに亀山上皇が仮の御所を営んだことが始まりだと言われています。

春には桜が咲くなど、見どころがたくさんあります。嵐山の中心地という圧倒的な立地もいい。ここ天龍寺も、季節を分けて何度も足を運びたい観光地です。

嵯峨野観光鉄道(嵐山・嵯峨野のトロッコ)

続いてご紹介するのが嵯峨野観光鉄道、嵯峨野のトロッコです。トロッコ列車から風光明媚な景色を楽しむことができます。

かつての山陰本線の中でも非常に景色の良い区間(逆にいうとスピードアップの妨げになっていた区間)を使わなくなった後、観光路線に転換したものです。

嵯峨野観光鉄道は、旧山陰本線の廃線となった部分を利用しています。旧山陰本線の馬堀から嵐山にかけての区間は、カーブが多いため直線的なトンネルを掘ることで高速化が行われました。

しかし、この区間は保津峡と呼ばれる川に沿って走る区間。かなり景色が良かった。そこをJRはトンネルでぶち抜いています。今ではその景色の良い区間をトロッコ列車が走っています。

こちらのサイトから事前に予約することも可能です。最近ではかなりの人気列車なので、事前の予約がオススメです。

金閣

続いては金閣。こちらも言わずと知れた京都の観光地ですね。

やっぱり見所は金箔が貼られた本堂。池の向こう側に見える本堂はやっぱり実物です。

ただし、元々は将軍足利義満の別荘として作られたお寺ということもあって、京都の街中からは少し離れたところにあります。ややアクセスが悪いのが難点です。また、本堂に入ることができないのもちょっと残念なポイントです。

貴船・鞍馬・大原エリア

続いては貴船・鞍馬・大原エリアです。貴船・鞍馬・大原エリア、って言われてもあまりピンとこないと思いますが、地図で言うと右上の方。

哲学の道

まずは哲学の道。西田幾多郎が、ここの道を歩きながら哲学についての思想を巡らせた、というエピソードから「哲学の道」と呼ばれています。

ただし、ちょっと残念なのが今では周りに家が立ち並んでしまっているということ。昔は横に小さな川が流れていて、静かな場所だったんだろうなあとは思いますが、今では家が立ち並ぶ、普通の市街地の中にある用水路と見えなくもない。心の目で「哲学の道」の雰囲気を見てあげましょう。

銀閣

続いては哲学の道の先にある銀閣。銀閣は金閣と対照的なものとして捉えられることが多いですが、それは名前と位置だけ。

金閣とは打って変わって非常に静かな、落ち着いた雰囲気の銀閣寺。山の麓に作られており、その先には山があります。この山の斜面にも庭園が広がっています。山の斜面であることを活かした滝などもある庭園。これが雰囲気があって僕は金閣よりこちら、銀閣の方が好きです。

貴船神社

京阪電車の終点となる駅・出町柳から「叡山電車」という電車に乗り換えて行くことができるのが「貴船神社」。貴船神社は縁結びの神様として有名です。

貴船神社は叡山電車で比較的手軽に行くことができるにもかかわらず、これが意外と京都市街地から離れていて山の中。天候も関西エリアとは少し違い(なので、梅雨の時期などは注意が必要!)、冬場は雪が積もって非常に幻想的な景色となります。

叡山電車は、京阪のグループ会社であり、京阪+叡山電車の2社線フリーきっぷなども発売されています。大阪エリアなどからでもお得に、そして手軽に行くことができるのがこの貴船神社の魅力です。

帰りはせっかくなら、京阪電車の「ダブルデッカー車両(2階建車両)」や、有料座席「プレミアムカー」に乗って大阪へ、大阪でお酒を飲んで帰宅、なんてのはいかがでしょう?

宇治エリア

最後に紹介するのは宇治エリア。宇治エリアは地図で言うと下側、奈良に近い方になります。

宇治

宇治エリア、で最初に紹介する観光地が宇治ってのもどうかとは思いましたが…いいでしょう。

宇治はまず町並みがいい。古くからの町並みが保存されているのは京都の他のエリアと同じなのですが、やや新しい建物もあって、そして宇治といえば宇治抹茶、抹茶のお店も多く並んでいます。コンパクトにまとまっているのもポイント。

途中で、雰囲気のあるお店で宇治抹茶のパフェをいただきました。これがめちゃくちゃ美味しかった。宇治へ来たらぜひ、宇治抹茶も楽しみましょう。

平等院

宇治の街並みを楽しんだら、一番奥にある平等院へ。平等院は10円玉の絵になっていますね。

平等院は、本堂の手前に池があり、時間帯によっては綺麗に反射します。これがなかなかいい感じ。

春にはツツジの花が綺麗に咲きます。このツツジのバックに平等院鳳凰堂がある、なかなか絵になります。ただ、このツツジの周りには蜂がめちゃくちゃ多いのがちょっと難点。僕は蜂はあまり得意ではありません。

京都でアクティビティを楽しもう

京都には観光スポットがたくさんあります。京都には見どころがたくさんあり、何度観光しても飽きません。

「京都を観光するなら着物で観光したい!」という人も多いでしょう。着物をレンタルするなら、事前に予約しておくのがオススメです。

最近ではインバウンドも増加してきているため、場合によっては売り切れもあります。事前にネットで予約しておくのがオススメです。

コメント